最新の記事

9.242025

大阪・関西万博にて『タイムボムQ』をご紹介しました。

2025年8月16日、大阪・関西万博内EXPOメッセ「WASSE」にて、内閣府・文部科学省主催による量子力学をテーマにした企画展「エンタングル・モーメント ―[量子・海・宇宙]×芸術」が開催されました。

「科学と芸術を融合し、量子・海・宇宙のつながりを体験する」という趣旨のもとに様々なコンテンツが集結する中、ゲームを通じて新しい量子の「問い」を未来へと投げかけると題した「Quantum Gamification」ステージにて、量子を題材とした異色のボードゲーム『タイムボムQ』の誕生秘話と「量子ってどうやって理解するの?」をゲームから紐解くトークセッションが実施されました。

ステージ参加者のみなさま。様々なテーマでセッションが行われました。

登壇者:佐藤雄介氏(ゲームデザイナー)/野澤邦仁(アークライト)/ 藤井啓祐氏(大阪大学教授)/中川理夢氏(TOPPANデジタル) モデレータ:森旭彦氏

ゲームデザインを手がけた佐藤氏は、ボードゲームの持つ不確定性を楽しむ点と量子力学の不確定性が親和性を持ち、『タイムボム』が量子力学のテーマ性に合うと感じたそうです。

また、編集者の野澤は、アークライトとしてこの企画に携わることに際し、「量子を学ぶことよりも、まずゲームの楽しさを通じて量子に興味を持ってもらうことを目指した」「量子を知らない人にこそ遊んでほしいという想いから、まず面白いゲームを作ることを優先し、プレイ後に『Qって量子だったのか』と気づく仕掛けを目指した」と振り返りました。

たとえば、量子ビットやノイズといった概念がゲームのルールやイラストに自然に組み込まれており、プレイヤーは楽しみながら無意識に量子関連のキーワードに触れることができます。後から『これが量子だったのか』と気づく瞬間に学びへの興味が増すことをイメージし、ゲーム内には「観測」「突破」などの専門用語が自然に盛り込まれていたり、「ノイズ」は量子コンピュータの課題の象徴だったり、実は随所に量子力学の要素が散りばめられています。

トークセッションの様子。左から、野澤邦仁(アークライト)/佐藤雄介氏(ゲームデザイナー)の順。

試遊コーナーでは、3時間に渡って子供から大人まで幅広い世代の方々に遊んでいただきました。また、『タイムボムQ』イラストレーターNelnal氏のサイン会も実施され、普段触れる機会がない方にもボードゲームを体験いただける貴重な場となりました。

親子でゲームを楽しむシーンも

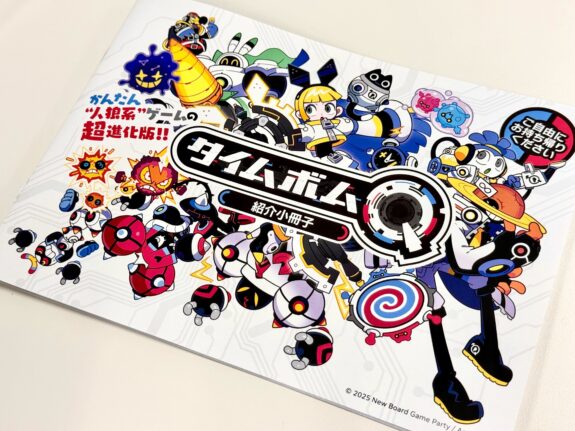

今回会場にて配布された『タイムボムQ』と量子の繋がりを解説した特製冊子

『タイムボムQ』は、ゲーム体験を通じて量子力学を身近に感じてもらうことを目指し、文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)の一環として、株式会社 QunaSysの事業により実現しました。科学とエンターテインメントの架け橋となるために「大人でも難しい」と感じる量子力学のイメージや抵抗感をどう軽減するか・意識せずに量子の世界に触れてもらうかという課題に対して、このような場でご紹介ができたことを光栄に思っております。

量子に限らず、アークライトはこれからも「ボードゲームを通じて、新たな気付きや発見につながるようなきっかけ作り」を目指していきます。

『タイムボムQ』のトークセッションの様子は、こちらのYouTube動画の2:05:40からご覧いただけます。

▼商品概要

『タイムボムQ』商品ページはこちら